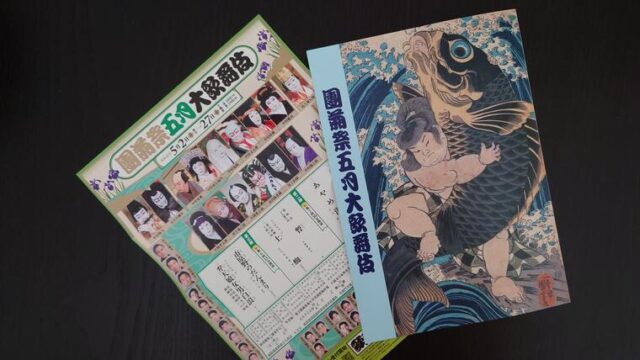

歌舞伎をほぼ毎月楽しんでいる50代男性。毎月観るために、座席はいつも三階席。

印象に残った場面や役者さんについて書いています。

三階席から歌舞伎・愛、一月は「新春浅草歌舞伎」をご紹介したのにつづき、やはり歌舞伎座からもお届けします。

今年初めての歌舞伎座です。お天気もよく、気分ウキウキです。

「壽 初春大歌舞伎」昼の部では、何といっても、最初の演目「一、寿 曽我対面(ことぶきそがのたいめん)」。

江戸時代から正月には曽我物がラインナップに上がることが多いです。「寿 曽我対面」は、工藤佑経が源頼朝から富士の裾野で行われる巻狩りの総奉行職に任じられた慶事を祝う宴が催されている一場面です。古典の名作です。いいところがあり過ぎて、長くなってしまうので箇条書きで書いてみたいと思います。

- 工藤佑経に対して、集まった大名が次々と七五調で祝いの言葉を述べていくところが伝統芸能としてかっこいいと思える

- 全員の衣装がきらびやかで、皆で前を向いて座っているので、錦絵のようで美しい

- 曽我兄弟の性格が、荒事と和事、剛と柔、感情的と理性的と全く対照的なところを坂東巳之助さんと中村米吉さんが見事に演じている

- 道化のような変わった隈取の小林朝比奈という役を、きれいな役をやることが多い尾上右近さんが演じている(声がいいんです)

- 傾城 大磯の虎を演じる坂東新悟さんが重いかつらや衣装をつけながら優雅な動作ができるところがすごい

- 工藤佑経が兄弟の顔をみて、実父の河津三郎の面影を思い出し、河津三郎の話を肥前節にのせて語るところ(セリフの代わりに三味線に乗せて浄瑠璃が唄う。節のついたナレーションと言っていいかもしれません)

私の興奮ぶりが伝わるでしょうか。

この作品、曽我ものはつまりは仇討ちのお話です。現代ならば、仇討ちをするならばどういう状況であれ実行してしまえばいいとなるかもしれませんが、物語は武士の時代。将軍からのお役目とか御家の名誉という言葉が、個人の意思より重要視されます。工藤佑経が、敵討ちにいきり立つ曽我五郎に、養父が名刀 友切丸紛失の責を問われるお家の一大事の時に、仇討ちを優先する場合ではないとか、自分は巻狩り総奉行のお役目があるから今討たれるわけにいかないと言って、その代わり、巻狩りに参加する通行手形を与え、全てが終わったら、二人に討たれようとしたりとか、武士の在り様を感じさせる部分が素晴らしい。

この工藤佑経の、大物感がたまらないです。初めて観た時に工藤佑経を演じていたのが七代目尾上菊五郎さん。とても印象深かったです。今回演じたのは、中村芝翫さん。

声のコンディションがあまりよくなかったのは残念でした。

続いて「二、陰陽師」。最初は<大百足退治>です。

藤原秀郷(尾上松緑)が、俵藤太と呼ばれるきっかけとなるお話です。俵藤太の役名は、数多くの演目に登場するのですが、この演目は、大百足と秀郷の立ち回りがメインです。

歌舞伎ですから、基本的になんでも役者さんが演じます。大百足は、なんと17名の役者さんが、協力して一匹の大百足の動きをします。秀郷との立ち回りでは、17名で動くので舞台の端から端まで大百足で覆われてしまいます。体を切られると、後ろの数名が、前と離れて動くことで、体が切られたことを表現しています。歌舞伎ならではの演出です。

続いて<鉄輪(かなわ)>です。

陰陽師の安倍晴明(松本幸四郎)が大活躍するところが最大の見物かと思ってましたが、恋する男に裏切られ、嫉妬の怨念に身を焦がす徳子姫を演じる中村壱太郎さんの演技に魅了されました。悪の陰陽師 蘆屋道満(松本白鸚)に、嫉妬に苦しむことから解放する代わりに、鬼になることを言われてからの演技がすごかったです。

嫉妬の怨念に苦しみながら、髪から少しづつ角が伸びてくる演出もいいし、藁人形に五寸釘を討つシーンも怖いし、頭に鉄輪(かなわ)(台所にある五徳)をさかさまにし、ろうそくを三本たてて丑の刻参りをするのも怖いです。

三階席からオペラグラスで中村壱太郎さんの表情を見ていると、最初は、裏切られた男に恋しいという感情が残っているような切ない表情もされていますし、少しづつ角が生えたり、丑の刻参りをする時には、目つきから、鬼になっていて、その変化にビビりました。

はっきり言って、もう安倍晴明が後で登場しようとも、鬼に変化する中村壱太郎さんの印象ばかりが残りました。もう中村壱太郎さんの演技を見るだけで満足です。

そういえば私は、歌舞伎の化け物になぜか惹かれるみたいです。

もちろん徳子姫を鬼にしようとする悪の陰陽師 蘆屋道満と安倍晴明の対決や、両者の式神たちの対決もあったり見どころ満載です。

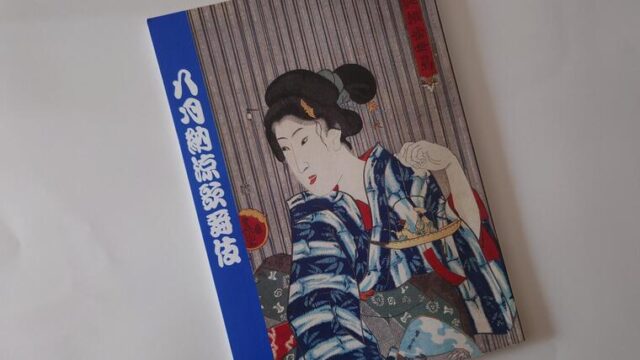

最後の演目は、「三、封印切(ふういんぎり)」。

上方歌舞伎の代表作です。中村鴈治郎さんと中村扇雀さんのご兄弟がダブルキャストで月の前半後半で役柄を交換して上演されます。ほかにも片岡孝太郎さん中村魅春さんらベテランが脇を固め、しゃべりで魅せるお芝居でした。

古典の名作、新作、上方歌舞伎の名作と、バラエティに富んだ昼の部でした。

(夜の部につづく)