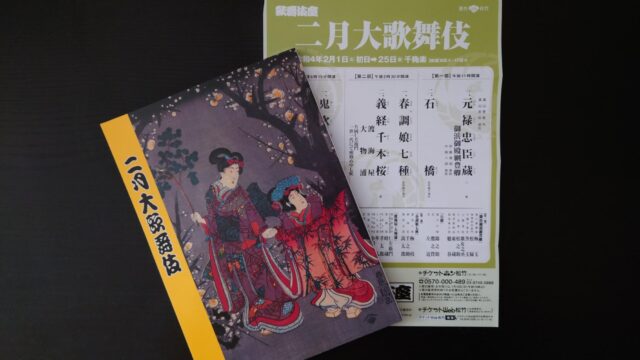

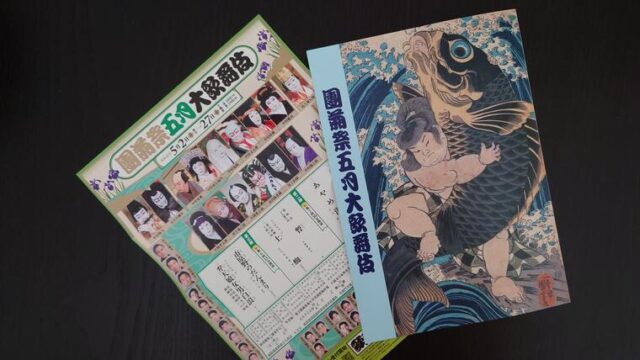

歌舞伎をほぼ毎月楽しんでいる60代男性。毎月観るために、座席はいつも三階席。

印象に残った場面や役者さんについて書いています。

今年は、松竹創業130周年記念ということで、3月、9月、10月に義太夫狂言の三大名作が通し狂言で上演されています。今月は、「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)」です。菅原道真を敬愛する片岡仁左衛門さんが演じるとあって、意気込んで歌舞伎座に入場してみると、なんとなんと。

片岡仁左衛門さん休演のアナウンスが流れました。ショックの一言です。わざわざ仁左衛門さんが出ているプログラムを選んだのに、休みを合わせたのに……という感じです。

しかしながら、普段あまりお目にかかれない通し狂言での上演なので、すぐに気持ちを切り替えました。夜の部の、「車引き」や「寺子屋」は、毎年のように上演されますし、今年にいたっては、6月にも上演されています。

昼の部の演目は、どれも令和2年2月以来の上演になります。菅原道真が流罪になるまでの状況がしっかり理解でき、メインの寺子屋がよく理解できます。

……ということで、今回は昼の部を中心に振り返ります。

序幕「加茂堤(かもづつみ)」

醍醐天皇の弟、斎世(ときよ)親王と、菅原道真の養女、苅谷姫の逢瀬の場面です。斎世親王を中村米吉さん、苅谷姫を尾上左近さんが演じます。最近、若手の女形として尾上左近さんが結構いい役を演じていることが多いです。この二人が逃げていくことで、藤原時平による菅原道真追い落としが始まっていきます。

二幕「筆法伝授(ひっぽうでんじゅ)」

帝の命により、書道の大家である菅原道真が、家伝の筆法を伝授するため、武部源蔵を屋敷に呼び出しています。武部源蔵は、かつて菅原道真に仕えていましたが、腰元の砺波と不義の中になり勘当されています。当時は同じ屋敷に仕える者同士、いわゆる職場恋愛はご法度でした。

二幕から菅原道真が登場しますが、一貫して、静かな芝居が続きます。右大臣という高い地位にありながら、藤原時平(しへい)の讒言から失脚して大宰府に流罪になるというこの先、道真に待ち受ける悲しい運命をこの静かな芝居から感じます。

片岡仁左衛門さんの演技を期待していましたが、代役はBプロで同役を演じる松本幸四郎さん。武部源蔵は松本幸四郎さんに代わり、Bプロで同役を演じる市川染五郎さんです。親子ではありますが、芸の道では師弟です。この演目にピッタリです。

武部源蔵の見せどころの一つが、舞台上で実際に筆を使い書を書く場面。普段から書道に励んでいるか聞かれ、実際に書いた書をみて筆法の一巻を伝授されます。実際に舞台上で筆を使って書いています。もちろんオペラグラスでガン見です。出来栄えは、どうでしょう? あえて口には出しません。

勘当を解いてほしいと願い出ますが、認められず「伝授は伝授、勘当は勘当」という有名なセリフのあと、今後の対面は叶わないと道真から言い渡され悔しがる様子は、本当のことのようで染五郎さんが役に入りきっているところに役者としての成長を感じました。

二幕最後の場では、謀反を企てている罪で流罪が決まったあと、武部源蔵が、梅王丸から菅秀才(道真の息子)を預かってその場から逃げていく。「寺子屋」につながる大事な場面で終わります。

三幕「道明寺」

流罪が決まり、筑紫への船に乗る前に叔母である覚寿の館に逗留し、翌日旅立つまでのお話です。このお話では、菅原道真の木像がキーポイントとなります。

菅原道真の暗殺を図る藤原時平の手下が、道真を連れ去ろうとする際、道真の木像が身代わりになり危機を逃れるという少しファンタジーの要素も含まれています。木像の道真と、生身の道真との演じ分けが必要となりますが、幸四郎さんはしっかり演じ分けられていて感心しました。

苅谷姫と道真の別れの場面、苅谷姫の母、覚寿(中村魁春)の活躍など他にもいい場面はありました。

夜の部は上演回数も多い「車引」「賀の祝」「寺子屋」です。衣装、舞台装置も派手で有名な演目ですが、昼の部を観たことにより、単独で上演される時よりも登場人物たちの苦しみ、悲しみ、悩みを深く感じることができ、いつも以上に心に染み入るお芝居となっていた気がします。通し狂言を昼夜通しで観るというのは、通常とは違った形態の興行でしたが、大変楽しく観劇できました。

ちなみに昼夜の間は、歌舞伎座のすぐ隣の「蜂の家」でカツカレーをいただきました。なんとなく通しで観ると体力を使うような気になってスタミナ系をいただいてしまいます。