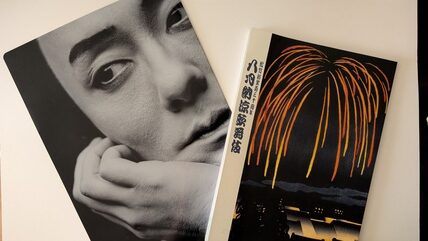

「八月納涼歌舞伎」は三部構成。今回は第三部を観に行きました。

ご紹介するのは「二、野田版 研辰の討たれ」です。 野田秀樹さん脚本・演出の今作は、18世中村勘三郎さん主演で話題を呼び、シネマ歌舞伎でも度々上映される人気の演目です。

第一場 粟津場内の道場の場

この物語は、研屋から武士になった守山辰次(中村勘九郎)が主人公です。町人根性が抜けず、ひねくれもので嫌われている辰次。道場にて赤穂浪士を馬鹿にするところから始まりますが、まず白い幕が降りていて、赤穂浪士の討ち入りを、おくから照明をあて、セリフ無しで影絵の様に観客に見せます。その幕が落とされると、影絵で赤穂浪士の討ち入りの場面を演じていた役者さん達が、道場でけいこをしている役となるという演出でした。オーソドックスな歌舞伎の演出方法ではないのでこの始まりがすでに興味深く惹きつけられました。

辰次は時の人たち、ヒーロー扱いされていた赤穂浪士の生き方を馬鹿にしては殴られ、家老 平井市郎右衛門(松本幸四郎)に訴え出れば叱責され、ご機嫌取りに剣の指南を頼んだ相手 平井九市郎(市川染五郎)、平井才次郎(中村勘太郎)が家老直々の指南でないことを不満に思ったり、それなのに一週間で剣術を習得したいと言いたい放題です。

このあたりは、勘九郎さんが、早口で表情豊かに、コミカルに演じていらっしゃいました。

口が達者な辰次は、藩主の奥方 萩の江(中村七之助)のお気に入りであることを利用して家老に直々の指南を認めさせますが、こてんぱんにやられてしまいます。恨みがましそうに第二場へと進みます。

第二場 大手馬場先殺しの場

家老に仕返しをしようと考えた辰次。起点を踏むと、お堂からからくり人形が出てきて驚かせるという仕掛けです。

ここは、最初から最後までコメディタッチです。まず家老が、起点をなかなか踏まない。まるで見えているかのように踏みません。踏むかと思うと、ギリギリで外すみたいな感じで懐かしの「8時だよ全員集合」みたいな感じ。あ、この表現、以前も使ったことがありますね。

またカラクリ人形も不気味です。演じるのは、勘三郎さんが辰次を演じたときにもカラクリ人形を演じていた片岡亀蔵さんです。野太い低音で、松田聖子を歌ったり、少し無茶苦茶な感じもありますがとても楽しいです。

不気味なカラクリ人形を見て家老が心臓発作で!? 亡くなってしまいます。部下達は、武士の面子のため辰次に斬り殺された事にしてしまい、辰次が家老の息子達、兄 九市郎と弟 才次郎の仇とされてしまうのです。

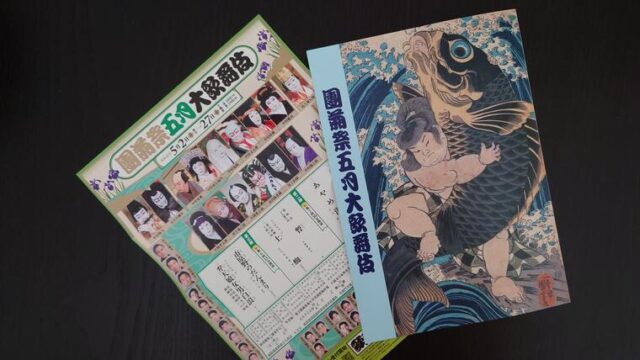

兄を染五郎さん、弟を勘太郎さんが演じているのですが、勘三郎さん主演の時は、兄を現 松本幸四郎さん、弟を中村勘九郎さんが演じています。親が演じた役を子が演じるという配役は歌舞伎ならでは。兄弟は藩主の奥方から勧められるまま、仇討ちの旅に出発します。

この当時は、仇討ちに向かうものには給金が支給されているので、仇を討つまでやめられないという面もあったと解説がありました。当時は、仇討ちを叶えられないまま死んでしまうこともあるのかと思うと、武士は自由に選択できない生き方をしなければならないんだなぁと少し切ない気分にもなりました。

第三場 道後温泉蔦屋の場 恋の研辰

辰次が逃亡し、追いかける平井兄弟と宿で偶然出くわしてしまう場面。口の達者な辰次は、自分の仇が平井兄弟だと言って宿泊客の野次馬を信じ込ませ、味方につけてしまい話が混沌とします。

平井兄弟にとっては、仇討ちをしたいのに邪魔が入ってイライラする場面が続きます。

ここでは、英雄の妻になりたいと願うおよし おみね姉妹が登場し、一気に喜劇的ニュアンスが強くなりました。およしを中村七之助さん、おみねを坂東新悟さんの実力ある方がコミカルに演じるので腹がよじれます。自分だけいい男を捕まえられればいいという強欲さが笑えるんです。

さてこの場のラストは辰次と九市郎達が偶然出くわす場面。辰次は、あかりを消して、ダンマリの場面になります。有名なウェストサイドストーリーをパロってるところです。「野田版研辰の討たれ」を紹介する記事などではよくここの場面の写真が使われているので、ご覧になったことがある方も多いかもしれません。(文末のCHECK! の記事にその写真あります)

第五場 大師堂百万遍の場

四場で辰次の嘘がバレ、いよいよ最後の場です。大師堂でついに平井兄弟に捕まります。

平井兄弟を前にしても、命乞いしたり、あれやこれや言って対決しようとしません。大師堂堂主の良観(中村扇雀)から「できるなら助けてやれ」と言われ、悩んだ末、刀を納めその場から立ち去る兄弟。野次馬たちがほかの仇討ちを見にその場からいなくなったあと、喜ぶ辰次を平井兄弟が走って戻り、見事、辰次を討ち取ります。

全般を通して、研屋から武士になった辰次が武士の生き方を馬鹿にしたり、仇討ちの対象になってしまい逃亡するのに、ウソをつきまくり、芝居もコメディタッチというかふざけ過ぎ? という場面が多く、ストーリーとしてどういうことなんだろうと、実は理解できないまま終わってしまいました。

見事、辰次を討ち取ります。と書きましたが、モヤモヤした原因はそれかもしれません。仇討ちなんて……と思っていた辰次が仇討ちによって亡くなる。野次馬たちは赤穂浪士をヒーローにしたり、仇討ちを煽るだけあおって、飽きたらまた別のネタを見つけに行く。だから、命乞いをした辰次が亡くなってスッキリとはならない。まあ、辰次も辰次なわけですが。

劇場にはおそらく野田秀樹さんのファンの方が多くいらしたようです。私の席の近くにもいらっしゃったみたいで、終演後はものすごく盛り上がっている様子でした。

親が演じた役を息子たちが演じる歌舞伎の面白さ、古典を現代劇の演出家が手がける面白さ、歌舞伎座という劇場に、別の場所からのファンが演目目当てで観に来ることの豊かさ。

そう思うと私も、歌舞伎をきっかけに歌舞伎以外のものを観に行くなんてことがあってもいいのかもしれません。歌舞伎以外、とは違いますが、映画「国宝」をすでに2回観たのは、やはり歌舞伎きっかけにほかなりません。